Dans une précédente fiche sur l’opinion des Français·es sur l’immigration datant de 2021, était explorée la question de la tolérance et du racisme des Français.

Une tolérance en constante hausse chez les Français·es

La publication de l’ouvrage fin 2024 « La droitisation française, mythe et réalités », de Vincent Tiberj, sociologue spécialiste des questions électorales (Sciences Po Bordeaux), est l’occasion de mettre à jour les données de la fiche.

Tout d’abord, l’auteur pointe l’absence de droitisation de la France par le bas et un décalage entre ce que pensent les citoyens et la réalité des urnes, ce qui l’invite d’ailleurs à s’intéresser aux personnes qui ne participent pas au vote.

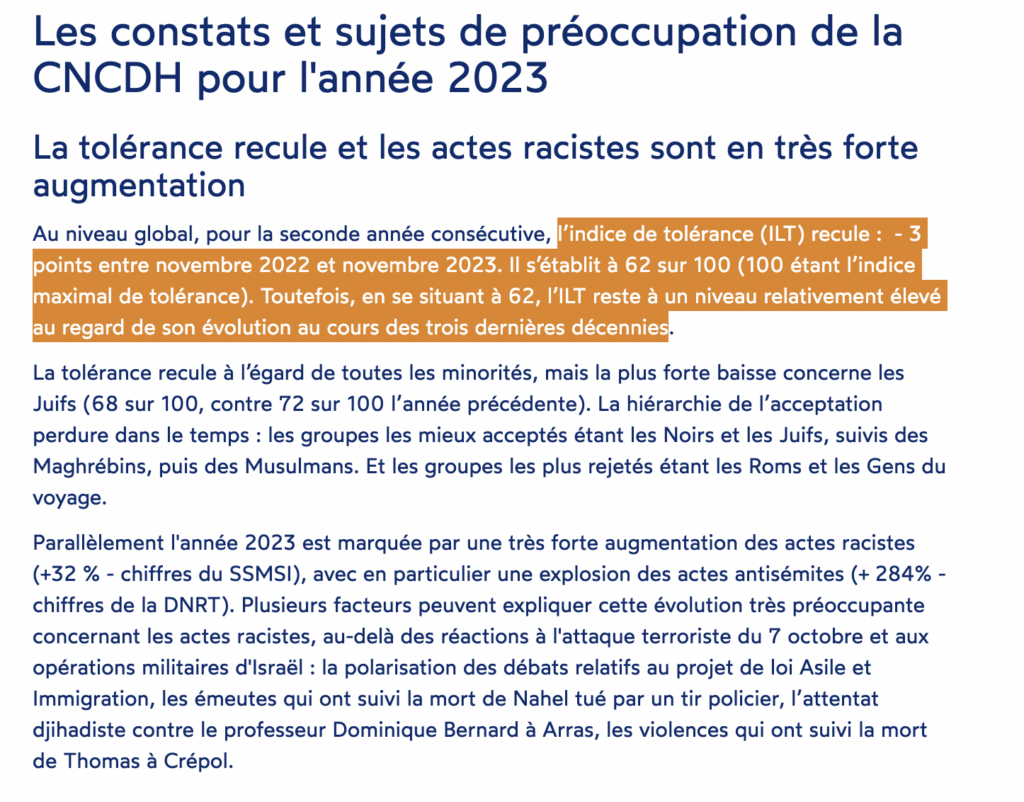

Sur les questions de migrations, l’outil privilégié par Vincent Tiberj est l’indice de tolérance, qu’il a créé en 2008 afin de mesurer « de manière synthétique l’évolution des préjugés en France métropolitaine depuis 1990 ». Les données sont collectées par une enquête de la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme, une autorité administrative indépendante).

Source : Site internet de la CNCDH

En effet, l’indice de tolérance porte sur la diversité et l’immigration. Vincent Tiberj relève que jusqu’en 1992, il y a une baisse de la tolérance (autour de 45-50 %) puis une augmentation jusqu’à atteindre 65% en 2019 et qui se maintient autour depuis, avec 62% en 2023, selon le rapport rendu par la CNCDH (juin 2024).

Une tolérance mesurée sur la question de la perception des immigrés et de leur apport

Pour des illustrations plus concrètes de cette tolérance, Vincent Tiberj relève dans son livre que « le soutien au droit de vote des étrangers était de 34 % en 1984, alors qu’en 2022, il est de 58 % » (page 53). Autre exemple sur l’immigration : « en 1992, 44 % des répondants considéraient que les immigrés sont une source d’enrichissement culturel ; en 2022, ils sont 76 % » (page 53).

Enfin, relevant que la question de la perception des étrangers évolue : « en 1988, 69 % des répondants considéraient qu’il y a trop d’immigrés en France ; ils ne sont plus que 53 % en 2022 » (page 53). Cette réponse est à mettre en corrélation avec la surestimation des étrangers par les Français, qui estiment en moyenne qu’il y a 23% d’étrangers – au sens qui n’ont pas la nationalité Française – en France, alors qu’ils sont environ 8%.

Vincent Tiberj explique en partie cette évolution vers plus de tolérance par le renouvellement générationnel et l’augmentation des années d’études pour ces nouvelles générations, qui permet de mieux comprendre et appréhender le monde et sa complexité (pages 23 et 65). L’éducation va inciter à mieux s’informer et se socialiser à des valeurs d’acceptation des autres (page 65). Il fait également état d’une « socialisation inversée », les générations plus anciennes peuvent aussi avoir une opinion qui évolue, en raison de leurs échanges avec les autres générations (page 71).

Le recul du racisme biologique

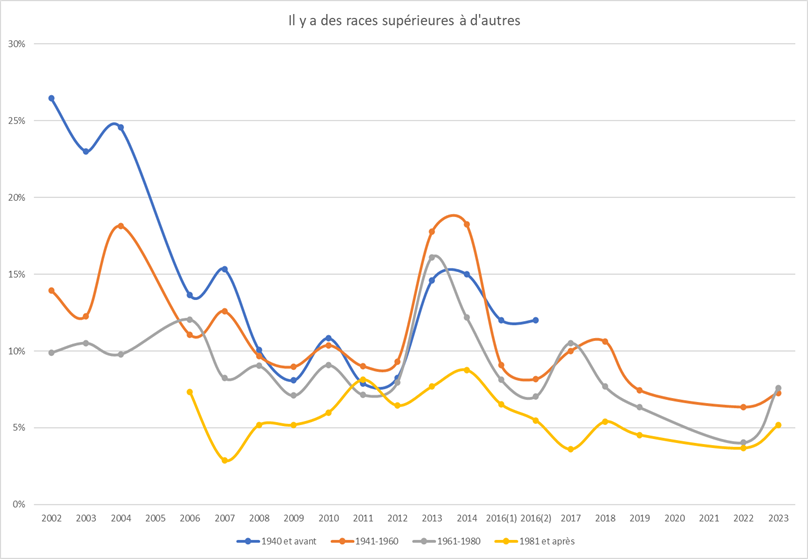

Les chiffres démontrent qu’il y a un net recul du racisme biologique : « en 2002, 14,5 % des répondants considéraient qu’il y a des races supérieures à d’autres, contre 16 % qui réfutaient l’existence des races. En 2009, les premiers ne sont plus que 7,5 %, soit trois fois moins que les seconds, 21 % » (page 109).

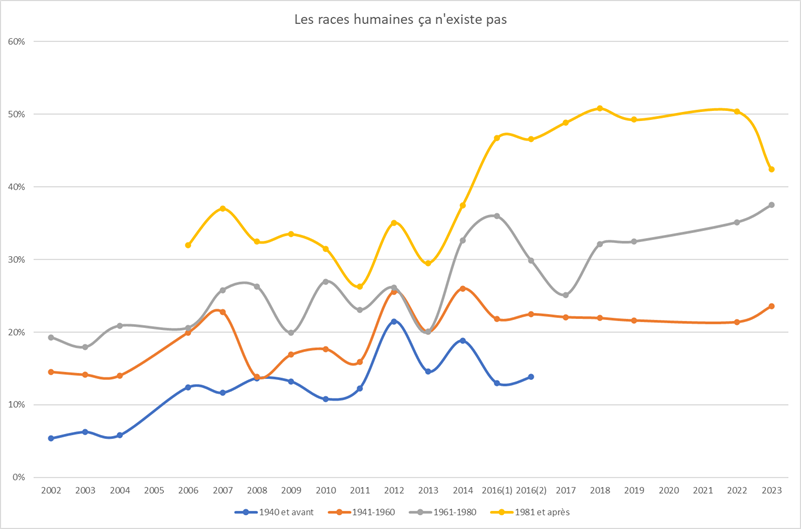

FIGURE 3.1 – « Les races humaines ça n’existe pas » (page 111)

FIGURE 3.1 – « Il y a des races supérieures à d’autres » (page 110)

La différenciation entre les cohortes selon les générations montrent l’évolution de pensée et le renouvellement générationnel. Vincent Tiberj relève ainsi que les « opinions sont aussi les échos des mondes sociaux d’avant : les citoyens ont grandi dans un monde où la notion de races faisait sens » (page 112), pour ce qui est des plus anciennes cohortes.

Même si le racisme biologique recule, les préjugés peuvent continuer d’exister par « des chemins plus détournés, passant d’un racisme blatant ou overt à un racisme covert« , plus subtile (page 137).

Un décalage entre la hausse de la tolérance et le vote dans les urnes ?

Alors comment expliquer le décalage entre la hausse de la tolérance et l’omniprésence des sujets de migrations ?

D’une part, « l’immigration, l’intégration et le multiculturalisme sont questionnés ailleurs qu’à l’extrême droite par plusieurs intellectuels et associations relayés dans le champ médiatique », ce qui est également le cas des personnes politiques du centre et à gauche (page 106). Ces débats au niveau politique ne coïncident pas toujours avec les considérations des français·es.

Source : extrait d’une interview de Vincent Tiberj donnée au journal Le Monde, 12 octobre 2024

D’autre part, si l’évolution de la tolérance est constante, des évènements peuvent faire reculer les opinions sur un temps court. Vincent Tiberj relève que c’est aussi le cadrage dans le débat public de cet évènement qui peut influencer les opinions. Il donne comme exemple un « cadrage musulman » des émeutes en banlieue de 2005, au lieu de s’interroger sur les inégalités sociales. L’indice de tolérance avait alors chuté de 5 points (page 63). Au contraire, après l’attentat commis dans la rédaction de Charlie hebdo, les manifestations « Je suis Charlie » invitait à dépasser les préjugés et à davantage de tolérance.